¿Ciudadanía igualitaria o multicultural?

Para el profesor Daniel Loewe la respuesta es clara. En un trabajo reciente caracteriza las agendas multiculturales e identitarias como un despropósito mayúsculo, al tiempo que defiende la vieja razón y el maltratado universalismo.

- Libros

- Democracia

- Filosofía política

- Liberalismo

- Plural Nº3

- Política identitaria

- Sociedad contemporánea

- 11 diciembre, 2024

- 20 mins de lectura

Foto: Pablo Arenas (vía Unplash)

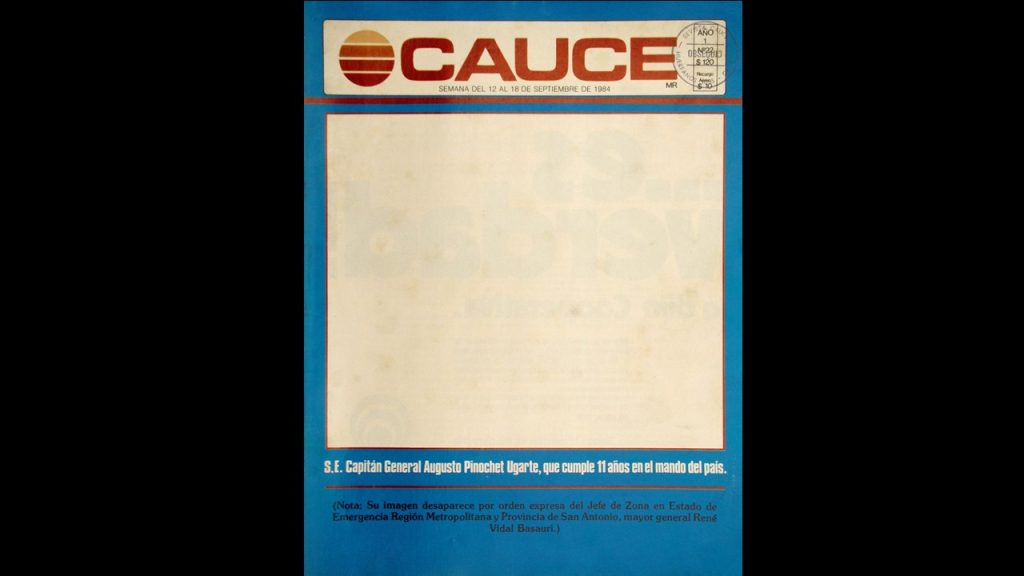

*Este texto reproduce la conferencia del 24 de noviembre de 2023 en la Universidad Adolfo Ibáñez, con ocasión de la presentación del libro de Daniel Loewe Multiculturalismo, identidad, plurinacionalidad y todas esas cosas. Se han agregado referencias bibliográficas y mínimos ajustes de edición.

Conozco a Daniel Loewe desde hace más de diez años, cuando coincidimos en esa productiva fuente de pensamiento liberal que es la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Esto ha sido una suerte por tres razones: la primera, porque ambos hemos trabajado varias veces en conjunto; la segunda, porque he aprendido mucho de él en conversaciones de todo tipo (académicas, políticas y personales); y, en tercer lugar, porque si no hubiera leído a Daniel desde hace más de una década, ahora no habría podido avanzar con la fluidez que lo hice en las ochocientas páginas de su nuevo libro.

En lo fundamental, comparto los argumentos de los nueve capítulos que componen Multiculturalismo, identidad, plurinacionalidad y todas esas cosas (2023, Fondo de Cultura Económica). Algunos con mayor intensidad, otros con algo menos; pero no diría que algo en este libro me haya parecido “un error”, “absurdo” o “inaceptable”, como dice Daniel de varios de sus infortunados interlocutores (en especial, de los canadienses Will Kymlicka –su némesis– y James Tully). Suscribo sin reservas la valoración del individuo y la libertad individual que también sostiene Daniel; aunque no tanto sobre la base del uso de la razón en toda situación pública, como él lo hace, pues esto siempre me ha parecido una exigencia desmedida para la especie humana (quizás ahora ChatGTP la cumpla), sino por la operación autónoma de la conciencia, en el sentido de Niklas Luhmann (2005a y 2005b).

Suscribo también el principio de igualdad en sí mismo; en especial, aplicado en contra de quienes buscan institucionalizar diferencias de discriminación o privilegios por medio del recurso a la identidad, la cultura y la tradición. En la sociedad moderna no existe ningún sistema social funcional –como lo son la economía, la política, la ciencia o el derecho– que excluya a determinadas personas por principio. De hecho, las discriminaciones, privilegios y exclusiones que observamos a diario provienen, en su mayor parte, de los efectos de la estratificación; de la segmentación por identidades, culturas y naciones; y de la formación de redes de corrupción y violencia, como lo sufrimos hoy en Chile y en otras latitudes.

Comparto la sospecha y distancia que Daniel manifiesta en este libro hacia la cultura, la identidad, la plurinacionalidad y todas esas cosas, cuando se esgrimen como fuente de normatividad y, especialmente, se las emplea para finalidades políticas. Si la cultura y la identidad ejercen alguna influencia en la autonomía de la conciencia, lo hacen en silencio y sin alarde. Por el contrario, cuando se las pone en el centro de la discusión y de la justificación, el primer deber de un individuo moderno liberal es sospechar. Esto vale tanto para los casos en que se discrimina a quien sea sobre la base de su cultura e identidad, como para aquellos en que, apelando a estas, se quiere construir o mantener privilegios; se trate de personas de izquierda, de derecha o de todas esas otras cosas.

No haré una síntesis del libro, porque el autor escribe una muy clara y detallada en la “Introducción” (quien quiera ahorrarse la lectura del libro completo, puede al menos revisarla). Lo primero que haré en este texto es construir –por supuesto, desde el libro– el perfil intelectual de Daniel para dejar claro desde dónde y cómo es que él observa. Puesto que Daniel es filósofo político y yo, sociólogo, complementaré y discutiré después algunos argumentos o conclusiones intermedias a lo largo del texto, pues, como dije, estoy de acuerdo con ellos en lo fundamental. En ese ejercicio haré referencia a algunos capítulos específicos o los consideraré de manera transversal.

El perfil

El autor argumenta a favor de la ciudadanía igualitaria en Estados democráticos liberales, en oposición a la ciudadanía multicultural y el Estado multicultural (cap. 1). Fundamenta ello en un liberalismo igualitario, en el que John Rawls juega un papel central (cap. 2). Puesto que Daniel es un filósofo político con sensibilidad “sociológica”, se da cuenta de que esos dos principios (ciudadanía igualitaria y liberalismo igualitario) no aportan todas las justificaciones que se requieren. Entonces introduce la idea de “pragmatismo” en frases del siguiente tipo: “en ocasiones hay razones pragmáticas” (p. 127), “una primera línea argumentativa refiere a razones pragmáticas” (p. 424) y –la que más me gusta– “es lo que hay” (p. 720).

Todo lo anterior lo escribe Daniel refiriéndose respectivamente a exenciones culturales, derecho de asociación o al federalismo consociacional, por ejemplo. Por cierto, no estoy diciendo que en su argumentación el autor adopte la filosofía pragmática, sino que más bien la palabra “pragmatismo” designa –en su arquitectura– al mundo social, donde pasa lo que pasa y no lo que la reflexión ética pretende.

Daniel Loewe

A la ciudadanía igualitaria fundada en el liberalismo igualitario más el “pragmatismo sociológico”, Daniel suma dos principios importantes: el primero es el de las estrategias antidiscriminación (cap. 4), las que pueden hacerse cargo de lo que los multiculturalistas llaman la falta de reconocimiento de las identidades culturales. Y el segundo principio es el derecho de asociación (cap. 6), que debe asegurar un derecho de salida con costos razonables a quienes opten por renunciar a un determinado grupo o identidad a los cuales han estado adscritos.

Es decir, Daniel observa desde la ciudadanía igualitaria, en tanto basada en el liberalismo igualitario con flexibilidad pragmática y dos derechos fundamentales: la no discriminación y el derecho de asociación con derecho de salida sustantivo. Esos son los cinco pilares argumentativos que conforman la arquitectura de observación en este libro, y que el autor pone en juego para una de las críticas más sofisticadas que he leído del multiculturalismo y de la siempre conservadora fundamentación cultural.

Suplementos sociológicos

Quiero ahora suplementar y discutir algunos argumentos y conclusiones intermedias de Daniel desde mi propia posición en la sociología. No es el momento para discutir qué es la sociología, pero en lo que diré creo que se la puede entender como una atención a la contingencia del mundo.

Primer suplemento sociológico. Cuando los filósofos escuchan la palabra “sociología”, la degradan al nivel de facts. No es el caso de Daniel, quien usa la palabra “pragmatismo” para introducir su sensibilidad sobre la contingencia de lo social (esa es una de las razones por las que lo considero el más sociólogo de los filósofos).

La culpa de identificar a la sociología con facts es de la teoría crítica. Primero lo hicieron Theodor Adorno y Karl Popper en la disputa del positivismo (Adorno et al. 1972); y después Jürgen Habermas con Niklas Luhmann en la disputa sobre teoría de la sociedad o tecnología social (1971). Para Habermas no se pueden derivar normas de hechos. Esto lo comparte Daniel, pero también toda la filosofía. El libro se refiere a la crítica que hace John Gray al carácter situado del liberalismo como una tesis empírica, y a que la validez del liberalismo es normativa: “Es un error inexcusable desprender una tesis normativa de una tesis empírica” (p. 298).

Aquí es donde complemento sociológicamente. Todas las normas, sin excepción, emergen en la evolución social como resultado de la recursión de conductas que regulan la continuidad y cambio de un grupo, al cual inmunizan frente al entorno y aportan ventajas evolutivas que en el tiempo pueden traducirse en desventajas (lo que impulsará a cambiar las reglas). A estas regularidades, la comunicación social confiere el título de normas para acelerar los procesos que le importan. Sólo después las normas se independizan de los hechos y se las sacraliza en forma de mandatos divinos, derecho natural, moral racional o derecho positivo.

Todas estas son formas evolutivas. Las de la cultura y, también, las de la identidad. Se trata de equivalentes funcionales; es decir, las personas emplean unas y otras, combinadas de maneras muchas veces inextricables.

Todas estas son formas evolutivas. Las de la cultura y, también, las de la identidad. Se trata de equivalentes funcionales; es decir, las personas emplean unas y otras, combinadas de maneras muchas veces inextricables.

La diferencia, por tanto, no es entre facticidad y validez, pues las normas legítimas y las ilegítimas deben tener expresión fáctica para que sean vinculantes. Los latigazos, cuya validez defienden algunos multiculturalistas, son la expresión fáctica de una norma (cap. 5). Y en sociedades democráticas liberales, el Estado de derecho se encarga de la facticidad de las normas democráticas.

Poner el foco en la relación entre facticidad y validez de las normas permite comprender mejor cómo y por qué cultura e identidad producen normas iliberales, y qué políticas hay que desarrollar para reducir las inequidades provocadas por estas.

Sociológicamente, las normas no son emanaciones de inteligencias superiores, divinas ni seculares, sino que manifiestan expectativas sociales evolutivamente formadas, cuyo carácter normativo depende del comportamiento. Si yo me resisto al aprendizaje y persisto en la expectativa a pesar de que el mundo me decepcione constantemente, entonces adopto una expectativa normativa (por ejemplo, algunos seguimos siendo demócratas liberales pese a la corrupción, populismo, autoritarismo y culturalismo que pueden aparecer en ese tipo de gobiernos). Si, por el contrario, aprendo de la decepción a la que el mundo me enfrenta y cambio la expectativa, la expectativa es cognitiva (y entonces exijo un liderazgo del tipo Nayib Bukele).

En otras palabras, las normas siempre se pueden cognitivizar; así como las expectativas cognitivas se pueden normativizar. Esto es lo que hace el multiculturalismo: normativiza la cultura como un todo. Sin embargo, las expectativas –como las culturas– cambian pragmáticamente, dependiendo del momento y el contexto; y para ambos casos tiene que haber instituciones sociales que respalden las expectativas: que las protejan cuando hay decepciones y que ofrezcan alternativas si es que así se requiere. Si estas instituciones son débiles, se producen discriminaciones injustificables para la democracia liberal, las cuales deben ser reparadas.

Segundo suplemento sociológico. Daniel se sitúa en la ciudadanía igualitaria fundada en un liberalismo igualitario, en el marco del Estado de derecho democrático. Explícitamente dice que el modo cosmopolita de sostener la ciudadanía igualitaria no será parte de sus reflexiones (p. 36). Esperé a lo largo de todo el libro que no cumpliera su promesa (o que cognitivizara su expectativa normativa), pero Daniel es una persona de palabra. Refiere al universalismo normativo varias veces después, pero no lo conecta con la argumentación cosmopolita.

Entonces, mi segundo suplemento sociológico es que, así como las culturas, los Estados democráticos de derecho son distintos en sentido fáctico y normativo; es decir, aseguran derechos en niveles distintos y discriminan de modos distintos. El rango puede ir desde Dinamarca hasta Estados Unidos o Chile. Brian Barry (1970), uno de los autores que se salva en la evaluación de Daniel, fue uno de los primeros en atender a la forma en que instituciones globales universalizan principios liberales y democráticos. Pero Daniel prefiere mantenerse en el terreno más seguro del Estado-nación. Probablemente sintió pudor de tener que empezar a hablar de sociedades decentes e indecentes, tal como hiciera John Rawls en Derecho de gentes (2000). Tanto mejor así.

La cuestión sociológica es cómo lograr ciudadanía igualitaria universal con Estados democráticos distintos. Ello solo se puede responder a través de instituciones transnacionales coordinadas con la sociedad internacional de Estados. Ottfried Höffe (1995) propone la república mundial subsidiaria; Habermas (2008) sugiere la constitucionalización de una república mundial de ciudadanos; Günther Teubner (2012), una constitucionalización supranacional de ámbitos funcionales. Esta última me parece una de las propuestas más innovadoras, pues considera la universalidad no solo empírica sino también motivacional, catéctica y normativa de sistemas sociales como la economía, la política y el derecho. Al final, la solución a los conflictos culturales ha llegado a través de medidas económicas, algún nivel de autodeterminación política y un orden jurídico reflexivo.

Quedé esperando la propuesta cosmopolita de Daniel. Sé que la tiene.

Tercer suplemento sociológico. Como he dicho al inicio, comparto la crítica al multiculturalismo, en tanto este asume la prioridad de la cultura sobre el individuo. No hay pureza ni autenticidad culturales en la sociedad mundial, pues los individuos se relacionan en distintos contextos (hoy, más que antes, producto de migraciones, viajes y redes sociales). Quien entienda la cultura como un contenedor, en general busca alcanzar o mantener privilegios políticos, jurídicos y económicos. El problema es que tanto la cultura como la identidad se emplean sistemáticamente de este modo, y el recurso a ellas y al valor de la diversidad sirve para capturar moralmente la conciencia culposa de Occidente y sus pecados. De esto hay que hacerse cargo.

Daniel critica la versión multiculturalista que sostiene la devaluación de la autoestima en ausencia de reconocimiento (cap. 7). Tiene razón en que la autoestima es una cuestión psicológica, pero eso es atribuible a la ceguera sociológica del multiculturalismo. En vez de autoestima habría que hablar de descripciones de la semántica social (Luhmann 2013). Milan Stuchlik (1974), antropólogo que trabajó en Chile en los años sesenta, fue uno de los primeros en investigar científicamente esto entre los mapuche, sobre los cuales identificaba cinco descripciones históricas: los “valientes guerreros”, en la Colonia; los “bandidos sangrientos”, en la Independencia; los “indios flojos y borrachos” y la “responsabilidad blanca”, a inicios del siglo XX; y la “paneducación indígena”, a continuación. En el siglo XXI se transitó hacia la diversidad indígena, y en la Convención Constitucional hacia el indígena como “guardián de la naturaleza”. Algunas de estas fórmulas semánticas suponen discriminación, y otras implican encasillamiento simbólico para los adscritos (Mascareño 2022).

A Daniel no le gusta el concepto de opresión de los multiculturalistas (p. 499), pero ese es un problema de ellos. Seguro que si pensamos en el concepto alemán de Unterdrückung, Daniel podría estar más de acuerdo. Sociológicamente, la opresión, la coacción o el sometimiento no sólo se ejercen por la aplicación de la fuerza, sino por la amenaza explícita de su uso y la subvaloración sistemática de otros. Cuando ello es recurrente, las normas de discriminación se transforman en sistema.

Por otro lado, el reconocimiento multiculturalista exige valorar rasgos culturales que pueden transgredir la autonomía de la conciencia de quien no los comparte, o de aquellos a quienes esos rasgos y culturas no les interesan. Pero el reconocimiento no sólo tiene una base hegeliana. También hay versiones más adecuadas a un mundo complejo. Toda comunicación –dice Luhmann (1995), por ejemplo– supone el reconocimiento del otro como parte de un universo de sentido compartido, y obliga a crear expectativas propias de las expectativas del otro que son mutuamente dependientes. Habermas (1988) sugiere el poder de las pretensiones de validez de los actos de habla como un modo de reconocimiento basado en el lenguaje. Y la simpatía mutua de Adam Smith (2004 [1759]) supone un acto de imaginación de la situación del otro. Es decir, también se puede fundar el reconocimiento en teorías sociológicas más afines a una concepción liberal de las relaciones sociales.

Un último punto sobre esto: en investigaciones que hemos realizado en el Centro de Estudios Públicos en la zona sur de Chile (Biobío a Chiloé), los resultados muestran que no hay diferencias entre población mapuche y chilena en la forma en que los entrevistados juzgan la importancia atribuida a la tierra, el valor de la lengua, la historia, el trabajo y al reconocimiento constitucional, entre otros (Mascareño et al. 2023). Esto se explica porque la experiencia histórica común de población mapuche y chilena en la misma zona genera un reconocimiento mutuo espontáneo que aún no se institucionaliza formalmente. En lo único que ambas poblaciones se diferencian es en la percepción de discriminación: los mapuche se sienten más discriminados por raza, etnia y clase que los chilenos. Para esto, las políticas antidiscriminación liberales (cap. 4) y la educación liberal que defiende Daniel (cap. 8) debieran ser efectivas.

Cuarto suplemento sociológico. Genera simpatía lo incómodo que se siente Daniel cuando tiene que hablar de nación y nacionalismo. Comparto esa incomodidad, pero como el primer deber sociológico es mantener la calma, hay algunas cosas que decir sobre esto.

Me parece muy clara la defensa que el libro hace de Herder y la explicación sobre la forma en que el nazismo pervierte el romanticismo alemán (cap. 9). También comparto que “los conceptos nacionalistas resisten cualquier entendimiento normativo liberal” (p. 653). Mi cuarto suplemento sociológico es que, no obstante lo anunciado por Daniel, la nación está en alguna medida domesticada desde que se transformó en Estado-nación.

El concepto de nación proviene de nacer (en alguna parte). Hacia el siglo XIV, la semántica europea lo emplea para designar a grupos de extranjeros reunidos (estudiantes en universidades, religiosos en concilios). En el siglo XVII se asocia a la comparación de regiones y culturas, y se afianza con el desarrollo de los Estados-nación bajo conceptos tales como educación nacional, economía nacional, derecho nacional; es decir, se consolida a medida que se desarrollan los sistemas sociales universales. Cada Estado-nación se vuelve un segmento del sistema político global, y en tanto lo hace puede desarrollar un Estado de derecho que resguarda a quienes viven y llegan a sus fronteras –incluyendo a individuos de otras nacionalidades– bajo una idea de ciudadanía igualitaria.

Esto es lo que Daniel defiende, desde el inicio hasta el final de su libro. El Estado democrático de derecho domestica a la nación, y universaliza derechos de “la nación interna” a individuos de culturas internas y a extranjeros al interior del Estado. Por esto Habermas (2001) habla de “patriotismo constitucional”; esto es, la adhesión de los ciudadanos de una república a valores universales que se encarnan en democracias liberales, en derechos fundamentales y en derechos humanos. Hay que aclarar que “patriotismo constitucional” no es lo que el artículo 11 de la propuesta del Consejo Constitucional indicaba (“los chilenos tienen el deber de honrar a la patria, respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes, entre otros”). Esto podría haber gustado a los nacionalistas, pero es lo contrario de patriotismo constitucional.

Al final, la cuestión es sociológica. Si bien el Estado democrático liberal domestica a la nación, también hay veces en que la identidad intenta capturar al Estado, como lo hicieron los plurinacionales en la Convención Constitucional de 2022 y después algunos nacionalistas identitarios en el Consejo Constitucional de 2023 (aunque el artículo 5 de esta última propuesta reconocía a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena; es decir, los reconocía multiculturalmente, para desgracia de Daniel).

Y todas esas cosas

Daniel Loewe tiene que hacer el segundo tomo de esta obra. Porque la verdad es que extrañé “todas esas cosas” que el título promete. Ya dije que me hizo falta la ciudadanía igualitaria cosmopolita. Pero también una revisión sistemática del pensamiento decolonial latinoamericano que dominó la Convención Constitucional, inspirado en autores (Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Boaventura de Sousa Santos) que también proponen latigazos como pena alternativa y objetivar las culturas indígenas jurídicamente, una locura plurinacional que llegaba a reemplazar los derechos humanos por los derechos de la naturaleza y a considerar al Estado como un movimiento social.

Y también me hizo falta el análisis normativo de la construcción de identidades digitales y los particularismos posdemocráticos que de ahí se derivan, no solo en la forma de partidos políticos más bien excéntricos que integran elementos populistas y autoritarios –tales como el Five Star Movement de Italia o el Partido de la Gente en Chile–, sino también en esas formas autoinmunitarias de la sociedad moderna que son los grupos terroristas.

Me habría gustado conocer la evaluación de Daniel sobre “todas esas cosas”. De modo que espero pronto el segundo volumen de su sofisticada y profunda crítica liberal al multiculturalismo.

Referencias

Adorno, T., Popper, K., Dahrendorf, R., Habermas, J., Albert, H. y Pilot, H. 1972. La disputa del positivismo en la sociología alemana. Barcelona: Grijalbo.

Barry, Brian. 1970. Sociologists, Economists & Democracy. Chicago: The University of Chicago Press.

Habermas, Jürgen y Luhmann, Niklas. 1971. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? Fráncfort: Suhrkamp.

Habermas, Jürgen. 1988. Theorie des kommunikativen Handelns. Fráncfort: Suhrkamp.

–––. 2001. “The Postnational Constellation and the Future of Democracy” (58-112). En Habermas, J., The Postnational Constellation. Cambridge: Polity Press

–––. 2008. The Constitutionalization of International Law and the Legitimation Problems of a Constitution for World Society. Constellations 15(4), 444-455.

Höffe, O. 1995. Political Justice. Cambridge: Cambridge University Press.

Luhmann, Niklas. 1995. Social Systems. Stanford: Stanford University Press.

–––. 2005a. Die operative Geschlossenheit psychischer und sozialer Systeme (26-37). En N. Luhmann, Soziologische Aufklärung 6: Die Soziologie und der Mensch. Wiesbaden: VS Verlag.

–––. 2005b. Die Autopoiesis des Bewußtseins (55-108). En N. Luhmann, Soziologie Aufklärung 6: Die Soziologie und der Mensch. Wiesbaden: VS Verlag.

–––. 2013. Theory of Society (Vol. 2). Stanford: Stanford University Press.

Mascareño, Aldo. 2022. “La invención decolonial de lo indígena”, en Fuentes, E. (ed.), El desafío indígena y la democracia liberal. Santiago: Tajamar Editores.

Mascareño, A., Rozas, J., Lang, B., Henríquez, P.A., e Izquierdo, S. 2023. “Mapuche en el sur: identidad, materialidad y expectativa”. Puntos de Referencia 638, Centro de Estudios Públicos. Disponible en línea [21 de febrero 2023].

Rawls, John. 2000. The Laws of People. Cambridge, Mass: Cambridge University Press.

Smith, Adam. 2004 [1759]. The Theory of Moral Sentiments. Cambridge: Cambridge University Press.

Stuchlik, Milan. 1974. Rasgos de la sociedad mapuche contemporánea. Santiago: Ediciones Nueva Universidad.

Teubner, Günther. 2012. Constitutional Fragments. Oxford: Oxford University Press.

También puedes escribir la carta en este formulario

Artículo

¿Ciudadanía igualitaria o multicultural?

¡Muchas gracias!

Tu carta ha sido enviada con éxito