La luz que vuelve

Deporte, gloria y ultratumba

La gloria, una idea que parece tan aristocrática, tan ajena a la modernidad, una y otra vez vuelve. Es una luz que, llegado el momento, todos reconocen por igual. Su mayor prueba está, quizá, en el Mundial de Fútbol.

- 26 enero, 2024

- 25 mins de lectura

Celebración del triunfo argentino en el Mundial de Fútbol 2022.

Foto de Alvaro Camacho, a través de Pexels.

En la coronación del rey Carlos de Inglaterra, en mayo de 2023, participaron carruajes dorados, caballería montada y la pompa propia de una ceremonia de Estado. Aparecieron, también, tradiciones peculiares. Bajo el trono de coronación estaba la Piedra de Scone (o “del Destino”), una gran arenisca de forma irregular en la que desde tiempos inmemoriales se sentaban los reyes de Escocia para su investidura. Y en el pasaje más sacro de la ceremonia —la unción del nuevo rey con aceite santo traído de Jerusalén—, las cámaras mostraron el plano fijo de un biombo bordado, pues se trata de un momento que merece compartirse solo con Dios. Tal consagración se basa en la unción de Salomón por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, según la Biblia. No es que el rito inglés descienda directamente de aquel, sino que es un rescate, un calco; pero uno tan antiguo, que la falta de continuidad no se nota demasiado: fue introducido por el arzobispo Dunstán para la coronación del rey Edgardo en el año 973.

Fue un buen día, entonces, y qué pena que la próxima coronación tendrá que ser mucho más sencilla. Al menos, ese es el consenso aparente en Inglaterra, aunque no queda muy claro por qué. Si es por el costo, los ingresos turísticos lo compensan con creces. ¿O será, acaso, por el carácter antidemocrático de la monarquía? Tampoco, porque mientras no se acabe con la institución, parece perverso debilitar la ceremonia que más la acerca al público.

En fin. Si uno va preguntando, el reparo hacia tan pomposa coronación suele reducirse a la sensación de que tales tradiciones no son “modernas”, y por lo tanto no pueden continuar, aunque nos gusten. Pero hay una objeción más concreta, expresada por algunos comentaristas de medios como The Guardian: tanto fausto puede darles a los ingleses una impresión exagerada de su propia importancia, llenando su corazón de orgullo y fomentando el nacionalismo, con todos los males que este acarrea.

Aquí se apartan las tinieblas y aparece una de las grandes divisiones de la humanidad. Hay personas, de talante conservador, que se estremecen si piensan en la antigüedad de la Piedra del Destino o del rito de la unción, o cuando las voces del coro se alzan al cielo en el himno nacional, evocando siglos de historia y lealtades compartidas. Por otro lado, hay personas que quedan inertes ante esas cosas, y que, confiando en el progreso, reservan su entusiasmo para el futuro. Ven con interés la emoción que desfigura el rostro del otro grupo, pero les cuesta interpretarla. Deciden que es odio, y aunque de hecho es amor, tienen proféticamente razón, porque ellas mismas suprimirán, si pueden, la Piedra del Destino y el rito de la unción por inútiles y absurdos, y los ritos patrios por nacionalistas y regresivos; y el odio surge, justamente —para no decir única e inevitablemente—, cuando se amenaza lo que uno ama.

He aquí la clave de, por ejemplo, el auge en Europa de una “extrema derecha” cuyo extremismo consiste en pretender que nada cambie demasiado. En el fondo, todos los problemas ideológicos son problemas de amores encontrados, y por eso el debate político suele ser tan estéril: se puede quizás apreciar los argumentos de un contrincante, pero difícilmente sus amores, que a su vez surgen no del raciocinio sino, probablemente, de disposiciones innatas. En todo caso, la proporción entre conservadores y progresistas no parece variar mucho de generación en generación ni de lugar en lugar, y si San Agustín acertaba al definir un pueblo como un conjunto de personas “unidas por un común acuerdo sobre los objetos de su amor”, entonces los pueblos no existen; o son algo así como las salas de chat, y para nada como las naciones.

Salvo en ciertas circunstancias.

Un amigo me escribió:

¿Conoces el caso de Neimann, el golfista chileno que dejó el PGA para irse a la liga LIV, de millonarios saudíes? El tipo tenía todo para estar entre los primeros diez del mundo, ganar majors, pero prefiere dejar el PGA por asegurar un monto fijo de plata. Igual es mucho dinero, pero, en la práctica, está renunciando a la gloria. Y se llevó al Mito Pereira. Por primera vez dos chilenos están en el PGA, una huevada única en la historia. Y los dos se fueron a jugar un circuito que no le importa a nadie.

Excluyente, jerárquica, de esencia marcial, la gloria se aleja por completo del discurso de igualdad, empatía y paz que es el lenguaje de la modernidad. Pero ese discurso permite excepciones. Una son las artes; a la vez, un cuasi reducto progresista y la industria más cruelmente competitiva que existe, adicta a los premios, donde el noventa por ciento de abajo no solamente no prospera, sino que no existe. Y otra es el deporte. Cuando empieza un partido, todo el mundo se hace conservador: hasta la persona más progresista puede enorgullecerse de las tradiciones de su tribu y vitorear la humillación de sus rivales.

¿Qué va? No hay que ser consecuente todo el día. Uno puede gozar de esa estilización del duelo o de la guerra que evidentemente son los deportes, y luego salir refrescado a instalar igualdad y cooperación en el mundo. Aun así, hay algo misterioso. Si de purgar emociones primitivas se trata, ¿por qué entre todos los deportes el que descuella en popularidad es el fútbol? Como en la gran mayoría de los deportes, en este la contienda es real, en el sentido de que los equipos están jugando para ganar, y no actuando. Pero por lo demás es un simulacro, ya que en un partido bien llevado nadie sale muerto ni malherido, e incluso puede no haber contacto físico. Si el interés principal fuera el combate, uno pensaría que el boxeo sería más popular, pero no es así. Ni tampoco el rugby, que era el mismo deporte hasta que la Asociación del Fútbol, en su reunión de 1863, eliminara las reglas que permitían a los jugadores correr con la pelota en la mano y atajar con el cuerpo a los del otro equipo. Una minoría de los delegados que valoraba esas reglas se escindió y fundó su propia versión para mantenerlas, de modo que el rugby se parece más que el fútbol a una lucha de verdad.

La prohibición de usar las manos diferencia al fútbol de todos los demás deportes, así como del combate y de la vida en general. Sus premios son simbólicos: una simple copa (si se reparte metálico, es casi a escondidas, sin la publicidad que acompaña los grandes premios del boxeo, por ejemplo). El fútbol es el deporte que más se aleja de la vida real, y sin embargo el más popular, al punto de ser conocido por el fervor religioso que produce entre sus seguidores. No puede ser casual: la irrealidad del fútbol no es un bug —para usar una expresión norteamericana—, una falla. Sino que una feature, algo inherente a su atractivo.

Pero, entonces, ¿qué es ese atractivo especial? Si el fútbol produce un fervor religioso, ¿será en efecto una religión? Se ve difícil que así sea, porque las religiones tienen algo que opinar sobre cómo vivir, y la relación entre este mundo y el Más Allá. Pero el fútbol no, al menos explícitamente. De hecho, no explicita nada: es solo acción, característica que comparte con algo tan prestigioso como la poesía dramática griega, si se acepta la descripción que hace de ella el poeta y crítico inglés Matthew Arnold en el prefacio de su Poems, donde dice que para sus autores:

… la acción en sí, su selección y construcción, lo era todo. Los griegos entendían eso mucho más claramente que nosotros. La diferencia radical entre su teoría poética y la nuestra consiste, me parece, en esto: que, para ellos, el carácter poético de la acción en sí, y su conducción, era la primera consideración; entre nosotros, la atención se fija principalmente en el valor de los pensamientos e imágenes sueltos […]. ¿Por qué se limitaba el poeta trágico griego a una gama tan limitada de temas? Porque son tan pocas las acciones que reúnen en sí mismas, en el más alto grado, las condiciones de la excelencia: y se pensaba que no se podía construir un poema excelente sino sobre un tema excelente. Unas pocas acciones, entonces, eminentemente adaptadas a la tragedia, mantenían un dominio casi exclusivo del escenario trágico griego. Su significado parecía inagotable; aparecían como problemas permanentes, ofrecidos perpetuamente al genio de cada nuevo poeta. […] El espectador, antes de llegar al teatro ya tenía trazada en la mente, en sus contornos esenciales, la vieja y terrible historia mítica sobre la cual se fundamentaba el drama; se erguía en su memoria como un grupo de estatuas divisado tenuemente al fondo de una larga y oscura vista: entonces venía el Poeta y, sin una palabra de más, sin añadir un solo sentimiento caprichoso, les daba cuerpo a los contornos, desarrollaba situaciones. Trazo a trazo, el drama proseguía. La luz se intensificaba, el grupo se iba revelando cada vez más a la mirada fascinada del espectador. Hasta que al final, al pronunciarse las últimas palabras, se alzaba ante él, a plena luz del sol, un modelo de belleza inmortal. (Arnold 1857, xvii-xix)

También en un partido de fútbol, aunque los movimientos pueden ser bellos ninguno es decorativo: todos se dirigen a un fin. En cuanto a la variedad de acciones, de tramas básicas, no es que sean pocas: hay una. Los actores —los jugadores— se enfrentan en un campo de determinado tamaño, suena el pitido y, trazo a trazo, ante la mirada fascinada del espectador, se desarrolla una acción cuyos propósito, reglas y límite de tiempo nunca varían. Termina, la mayor parte de las veces, en una aparente resolución, el triunfo de un equipo sobre el otro. Los adeptos de los ganadores cantan, los de los derrotados se deprimen. Pero en realidad no se ha resuelto nada. Como todos muy bien saben, antes incluso de que el partido comenzara, había otros partidos ya programados, y con pequeñas variaciones —otros uniformes, otros rostros— ambos equipos se volverán a enfrentar, sonará el pitido, y todo empezará de nuevo, una y otra vez, año tras año, para siempre.

Siendo todo movimiento, entonces, el fútbol —y también otros deportes, pero insistiré con este como el deporte por antonomasia— comparte el carácter repetitivo y estático que identifica Arnold en el teatro griego. ¿Pero qué grupo de estatuas ilumina? ¿Cuál es la “vieja y terrible historia”, la situación humana inexorable que el espectador ya tiene trazada en la mente antes de llegar al estadio, y que el partido va abstrayendo e iluminando otra vez? Debe ser, además de insoluble, de la máxima trascendencia, para que la veamos representada tantas veces sin aburrirnos.

Tanto es así, que se puede invertir la pregunta: ¿cuáles son los grandes dilemas insolubles de la vida humana? Porque, de encontrarlos, tal vez allí esté la materia del fútbol.

El dilema más básico es que no sabemos el propósito de la vida. Ni con fe se resuelve, pues aunque se nos prometiera un sinfín de dicha, no tendríamos por qué preferir eso a la inexistencia (ya que, de no existir, no lo echaríamos de menos). Si se plantea que el propósito de la vida es alabar a Dios, la dificultad se traslada a otro plano: ¿por qué Dios se dio la molestia de existir? Entonces el dilema no tiene una solución lógica, sino solo anímica: a veces uno siente el impulso vital, y cree saber lo que tiene que hacer en la vida, mientras en otros momentos encuentra que nada tiene sentido, y el problema práctico es llegar a tener la primera sensación en vez de la segunda.

Luego viene un problema que afecta en principio cada momento del día, aunque por acostumbramiento se puede olvidar durante ratos largos. Es un problema de enfoque temporal: uno no sabe cuánto tiempo le queda, de modo que no puede tomar decisiones racionales. Cuántas horas pasamos en el trabajo y cuántas con la familia, cómo gastamos el dinero e incontables cosas más serían muy distintas si supiéramos a ciencia cierta que, de vida, nos queda un día, un mes o medio siglo. Pero como no lo sabemos, podemos, por ejemplo, decidir arbitrariamente vivir como si cada día fuera el último.

La mayor parte de la gente se organiza bajo el supuesto, bastante verosímil, de que va a sobrevivir hasta la vejez; y ahí tiene sentido tomar un plan de pensiones, por ejemplo. ¿Pero qué pasa si la muerte no es el fin, y el alma sobrevive a la disolución del cuerpo? Incontables millones lo han afirmado, y para poder planificar —no las finanzas quizás, pero sí otras cosas— parece imprescindible saber si es o no es así. Pero no lo sabemos, y menos podemos estar seguros de cómo sería la vida de ultratumba. Las distintas religiones ofrecen sendas versiones, pero aun cuando estas no son imprecisas ni cambiantes (como en el judaísmo), se contradicen entre sí. Y si uno decidiera optar ciegamente por alguna —como la del catolicismo, con sus premios y castigos por la conducta en la Tierra—, tendría que enfrentarse a los hechos de que muy pocos fieles se la toman del todo en serio, a juzgar por su conducta; y que la profesión en sí encierra una contradicción, como señala Borges en su cuento El inmortal: “Israelitas, cristianos y musulmanes profesan la inmortalidad, pero la veneración que tributan al primer siglo prueba que sólo creen en él, ya que destinan todos los demás, en número infinito, a premiarlo o castigarlo”.

Y es más: esa falta de coherencia, que puede parecer hipocresía o estupidez, en realidad es necesaria para evitar ciertas paradojas que surgirían de una creencia firme y consecuente.

Una de esas paradojas es que nos gustaría pensar —y es un motivo aun más básico que la supervivencia personal para querer creer en un Más Allá— que lo que valoramos en esta vida es real: que los amores y las amistades, los momentos de ternura y felicidad, ciertas escenas, atmósferas, sensaciones, hasta un chiste o una copa de vino memorable, todo lo bello y pasajero —y todo es pasajero—, existen en algún lugar fuera de la memoria perecedera de ellos, un lugar que claramente no es la Tierra: algo así como la mente de Dios. Pero creer eso nos obliga a enfrentarnos a la eternidad, y ahí pasan a parecer triviales, indignas de una custodia tan sublime, las cosas que acá nos importan.

Otra paradoja queda bien ilustrada por la parábola del mendigo Lázaro y el rico epulón, en el Evangelio de Lucas. El primero sufre miseria y tormentos en vida, pero al fin va directo al paraíso; mientras que el hombre de fortuna, de cuyos banquetes no le compartió a Lázaro ni las migajas, termina en el infierno. Ya resignado a su desgracia eterna, el rico le pide a Abraham enviar a Lázaro a la casa de sus parientes, tan insensibles como él, para que les advierta que sus conductas los llevarán también a la condena. Abraham se niega: si los mortales no hacen caso de los mensajes de Moisés y los profetas, tampoco lo harán de un hombre resucitado.

La paradoja está en que incluso si Lázaro pudiera hacerles a los ricos tal advertencia, la lección sería que maltratar a los pobres a la larga los beneficia, pues les asegura el paraíso; mientras que con una panzada de comida y un poco de energía, ¿quién sabe en qué maldades caerían? En la práctica, los ricos probablemente sí cambiarían de conducta, pero solo para quedar bien con Abraham y salvar su propio pellejo; y no en beneficio de los pobres.

Sumando ambas paradojas, la conclusión es que hay que creer en un Más Allá para que la vida terrenal tenga sentido, pero que esa misma creencia tiene un efecto paralizante y perverso en el aquí y el ahora.

¿Cómo vivir, entonces? ¿Con qué horizonte? Si nuestros hijos lo pasan mal en el colegio, ¿urge aliviarlos, o hay que dejar que sufran para que lleguen a la adultez con el carácter templado? ¿O no será mejor, derechamente, ponerlos en un colegio plagado de abusos, porque sus sufrimientos serán recompensados, a una excelente tasa de interés, en el paraíso?

Si uno piensa que hay personas que prácticamente solo sufren, o que mueren en la primera infancia y no tienen la posibilidad de una vida, decididamente hay que apostar por la supervivencia del alma. Pero, ¿cómo entusiasmarse por la vida actual, si es tan frágil y provisoria? Cada generación nace, sufre, se llena de esperanza, lucha, triunfa o fracasa, y al fin desaparece, solo para que otra generación venga a hacer exactamente lo mismo, y así sucesivamente sin fin. Realmente, es como para negarse a participar en la farsa y marcharse indignado del escenario.

Sucede, casualmente o no, que el fútbol escenifica a la perfección ese dilema.

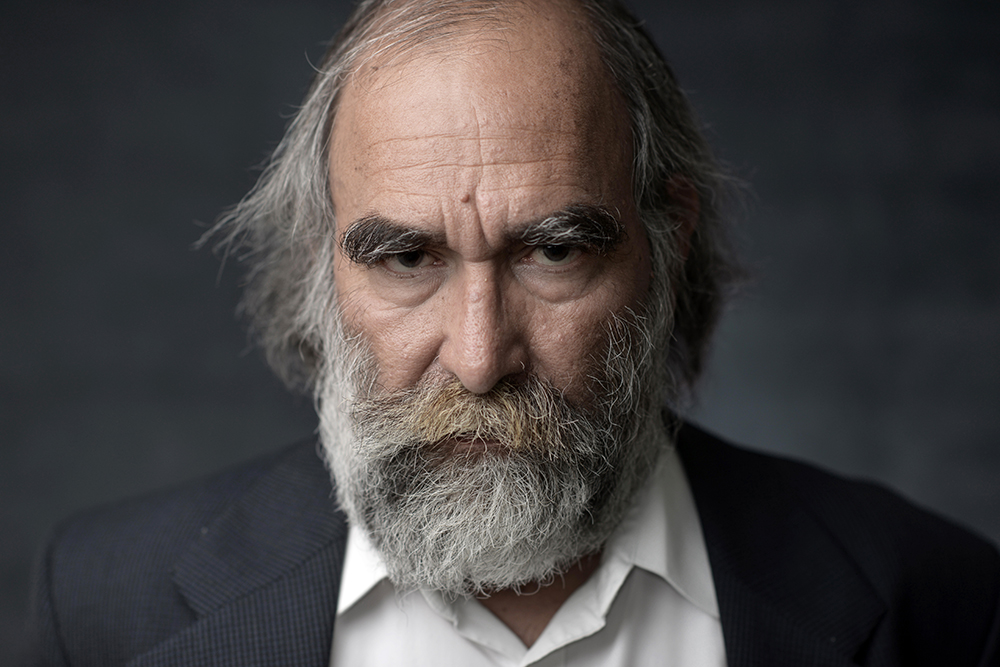

Fotografía de Fabrizio Vélez.

Cuando se juega un partido, se produce una acomodación; al igual que cuando se ilustra un objeto tridimensional con un modelo bidimensional porque se está haciendo un dibujo en un papel. Para jugadores y espectadores, la cancha se convierte en el mundo; el lugar de la vida, la acción, la ambición, la lucha, el éxito y el fracaso: todo acotado en el tiempo.

El público mira hacia abajo el partido sin intervenir, desde una realidad que no es de noventa minutos, sino que eterna; claramente, está en el Más Allá. Los jugadores, por su parte, saben que el pequeño mundo que habitan es sólo un simulacro, un lugar de pruebas, donde se imponen trabas arbitrarias hasta a sus movimientos: ni siquiera pueden levantar la mano para atajar una pelota que les sobrevuela la cabeza, al igual que un niño no puede desplegar alas y alcanzar el cielo que lo llama. También saben, con una certeza envidiable, de la existencia de esa otra realidad encima suyo, y que si “mueren” en su propio mundo, resucitarán en ese otro, el real y permanente. Y saben que su vida en el partido es una más de las incontables existencias que se han llevado y se llevarán bajo las mismas condiciones; una cadena eterna que no se dirige a ningún fin.

Por todo eso, quizás sería razonable que los jugadores adoptasen la actitud de los ermitaños cristianos y se refugiaran en algún rincón del estadio, negándose a participar en el juego, a la espera del regreso a la realidad. Pero, en cambio, un futbolista se entrega a su microcosmo. Trata lo que sucede ahí como si fuera importante, como si lo fuera todo, convirtiendo, a punta de esfuerzo y habilidad, incluso las trabas del juego en belleza. Da un paso más allá del teatro griego, pues, además del dilema, escenifica la forma de vivirlo sin sucumbir a la parálisis, mediante una amnesia voluntaria frente a su verdadera situación.

Aplicada esta postura a la paradoja de Lázaro, se trataría para los ricos de creer en el otro mundo pero actuando como si este no existiese, haciendo el bien en esta vida sin el propósito egoísta de acumular méritos para el Día del Juicio.

Pareciera que estoy dando por sentado que el fútbol complementa o corrige el cristianismo. Para muchos cristianos, aquel es más bien un rival pagano que usurpa emociones dignas de otro objeto. No compartían esa opinión, sin embargo, los “cristianos musculosos” anglosajones del siglo XIX, muy ligados a la codificación y masificación de los deportes, y promotores de sus beneficios espirituales. De hecho, el propio paganismo clásico, al menos en su actitud hacia el Más Allá, parece haber sido más compatible con el cristianismo de lo que se suele suponer, considerando que los griegos —los romanos se inclinaban más por el circo— eran los máximos exponentes en Europa de los deportes y los premios simbólicos (lo cual indica, si he acertado en el análisis, que tenían el mismo dilema respecto a la otra vida).

Ahora bien, yo siempre había entendido que para los griegos la existencia en la Tierra lo era todo, pues luego les esperaba sólo un inframundo lúgubre, como el que describe Homero en el libro XI de la Odisea, allí donde los muertos lloran la vida “dulce como la miel”, y Aquiles, al felicitarlo Odiseo por su primacía entre ellos, responde: “No intentes consolarme de la muerte, Odiseo glorioso. Preferiría ser el peón de otro, de algún hombre pobre y de poco sustento, con tal de vivir en la Tierra, antes que señor de todos los muertos que alguna vez perecieron”.

Si había otra tradición, pensaba, era la de la reencarnación asociada con Pitágoras o el mito de Er en la República de Platón, donde también la vida en la Tierra es protagónica. Pero me estaba olvidando de los Misterios Eleusinianos, quizás porque sus secretos se cuidaban bien, a pesar de su popularidad. Ya importantes en Atenas en la época micénica, se abrieron al resto de los helenos en el siglo VI a.C. Se sabe que, en el siglo V, cabían tres mil personas en su templo, el Telesterion; y que alrededor del 300 a.C. se autorizó la participación de las mujeres y los esclavos. Su cosmovisión era la opuesta a la homérica: los Misterios Menores representaban la desdicha del alma en su sujeción al cuerpo físico; los Mayores, su felicidad una vez liberada para dirigirse al otro mundo. Lo de Homero, entonces, habrá sido una creencia alternativa o más antigua, o derechamente un invento para arrojar un mayor prestigio sobre la acción en la Tierra: nada le quita tanta fuerza a la tragedia como la expectativa de que, en otro mundo, serán recompensados los buenos y castigados los malos. De hecho, en el propio libro XI, Odiseo ve a Minos juzgar a los muertos a petición de ellos mismos: aparentemente esperaban algo bueno en el caso de que el veredicto les fuese favorable.

Pero a pesar de esas compatibilidades, los cristianos musculosos se equivocaban. O quizás, en su tradición protestante, la contradicción básica entre el fútbol —o el paganismo— y el cristianismo era manejable. Pero para el catolicismo es demasiado cruda.

La eucaristía, ceremonia principal del cristianismo, en el protestantismo es simbólica. Pero para el catolicismo esta supone la presencia real de Cristo en el pan y el vino. El rito trae la gloria divina a la Tierra, donde quienes comulgan la absorben, aunque sin hacerse divinos a su vez. Salen de la iglesia iluminados quizás por la presencia de Cristo, pero tan simplemente humanos como cuando entraron. Llama la atención cuán fiable es el rito. El cura nunca anuncia que esta vez falló: que Cristo no vino y los feligreses tendrán que irse para la casa sin haber experimentado la real presencia. Parece que a Cristo no le queda otra que venir cuando lo llaman con el procedimiento correcto.

El fútbol también es un mecanismo para obligar a la gloria divina a bajar a la Tierra. La comparación puede parecer, si no blasfema, por lo menos tramposa o meramente verbal: una cosa sería la gloria de Dios; otra, la admiración que se dan los seres humanos entre sí. Pero se puede apelar a la experiencia para demostrarlo. Sin ir más lejos, después del 18 de diciembre de 2022, en el resplandor del triunfo de Argentina en la Copa del Mundo es indiscutible que hasta el argentino más vil valía más que cualquier otro tipo de ser humano. El resto de las personas seguía existiendo, por supuesto, pero como las sombras del inframundo homérico que, convertidas en algo parecido a una bandada de pájaros, revolotean y emiten graznidos de espanto en los que los vivos ni reparan. Las buenas obras, la humildad, la situación de los pobres: olvidadas. Dos milenios de cristianismo se habían desvanecido junto a los pequeños orgullos y preocupaciones individuales: solo importaba el nimbo de la gloria.

Lo que asimila el triunfo futbolístico a una experiencia religiosa es que aquel no se experimenta como una sensación personal, generada en la mente de cada cual, sino que como algo objetivo; una luz que viene desde afuera a iluminar a los triunfadores, o una carga que está en el aire, libremente disponible —y es esta la diferencia insubsanable con el cristianismo, en cuya lógica esa iluminación le pertenece solo a Dios— para los héroes dignos de ella.

Atraemos esa carga en pequeñas dosis cada vez que, mediante el coraje, la habilidad o la perseverancia, logramos imponernos sobre los demás o sobre las circunstancias. Chispea, aun en ausencia de testigos, cuando por ejemplo encestamos con aplomo en la papelera de la oficina una pelota de papel arrugado, a cambio de un aplauso no menos valioso por ser imaginario. Y existen formatos en los que tal carga llega a raudales, tales como los juegos atléticos que inventaron los griegos o, aun en mayor medida, una Copa Mundial. Y al igual que la efectividad de la eucaristía no depende del carácter moral ni de los motivos del sacerdote, sino sólo de la correcta ejecución del rito, hasta los funcionarios más corruptos de la FIFA pueden organizar un torneo que lleve a los espectadores al extremo del éxtasis.

La gloria desciende y diviniza a individuos, equipos o pueblos para luego disiparse hasta que se vuelve a invocar. Queda un residuo, sin embargo. La vida y sus logros no dejan de ser una cadena eterna que no lleva a ningún fin, pero en algunos casos el brillo no se va del todo. Va quedando un grupo de estatuas iluminadas, un panteón de héroes: deportistas, escritores, músicos, santos y guerreros —estos últimos, el original homérico y non plus ultra de la gloria, aun si no de la fama— que dejan su vida en el campo de batalla. De hecho, la existencia y la paulatina ampliación de ese panteón es la mayor prueba de que los siglos no han pasado en vano.

Pero hasta en sus visitaciones más pasajeras, ¿quién, al sentir el hechizo de la gloria, negará que la vida vale la pena, que está repleta de sentido? Ni los inevitables y necesarios vencidos, que pueden soñar con la revancha aun mientras se esconden en los callejones de su pueblo, furtivos y encogidos, “punzados por la desgracia”.

Cito, como es obligación en este punto, el final de la “Pítica VIII”, de Píndaro, sobre el triunfo de Aristómenes de Egina en el certamen de lucha libre de los Juegos Píticos, en el año 446 a.C:

Pero al que le toca en suerte un hermoso bien

en su opulencia ya grande

la esperanza lo alza, toma vuelo

en las alas de sus hazañas, con un ansia

que es mejor que la riqueza. Pero tan pronto aumenta

el gozo de los mortales, tan pronto cae por el suelo,

sacudido por una sentencia atroz.

¡Pendientes del día! ¿qué es alguien? ¿qué no es? Somos el sueño

de una sombra, pero cuando viene el resplandor de Zeus,

hay una luz radiante entre los hombres, y una dulce vida.

Egina, madre querida, guía a este pueblo

en su misión de libertad, con Zeus y Éaco el soberano,

con Peleo y el valiente Telamón, y con Aquiles.

Referencias

Arnold, Matthew. 1857. Poems. Tercera edición. Londres: Longman, Brown, Green, Longmans and Roberts. Traducción del autor.

También puedes escribir la carta en este formulario

Artículo

La luz que vuelve

Deporte, gloria y ultratumba

¡Muchas gracias!

Tu carta ha sido enviada con éxito