La piedad escondida

De acuerdo a Jason Brennan está muy bien querer ser rico. Pero sus argumentos, cuando se miran de cerca, no son tan ardientemente individualistas ni libertarios como aparentan. Están cruzados por exigencias morales.

- 20 enero, 2025

- 19 mins de lectura

Jason Brennan

Cuándo mi hijo, de 16 años, vio sobre la mesa el libro de Brennan, me miro incrédulo. “La pregunta está mal planteada”, me dijo; “la pregunta correcta no es: Por qué está bien querer ser rico, sino que debiera ser: Por qué estaría mal querer ser rico”. Aunque parecen significar lo mismo, en realidad las separa un abismo; un abismo tan grande como el peso de la prueba. En la versión de Brennan, la prueba de demostrar que querer ser rico está bien, descansa en sus hombros: es él quien tiene que articular argumentos convincentes para demostrar que no hay nada malo en ello. En la versión de mi hijo, por el contrario, se da por supuesto que no hay nada malo en querer ser rico y así el peso de la prueba recaería en todos aquellos que sostienen que no está bien querer serlo. ¿Hay alguna razón para preferir la pregunta de Brennan a la de mi hijo?

La primera, obviamente, es que, en la versión de mi hijo, Brennan no tendría que haber escrito el libro. La segunda, conectada con la primera, es que la idea de mi hijo, respecto a que no hay nada malo en querer ser rico, no es una socialmente compartida, sino que, más bien, se opone a los puntos de vista comunes y ciertamente dominantes, tanto en la academia como en las discusiones sociales: hay algo sospechoso, sino derechamente malo, en querer ser rico.

Es por ello que este libro es importante: se enfrenta a un tema crucial para nuestras sociedades contemporáneas, que cruza diversos y múltiples aspectos de la vida, tanto privada como social; un tema que, como lo sabemos muy bien en Chile, ha ocupado y ocupa buena parte de la agenda política; una que en los últimos años se ha articulado mediante una desconfianza profunda al dinero y al lucro.

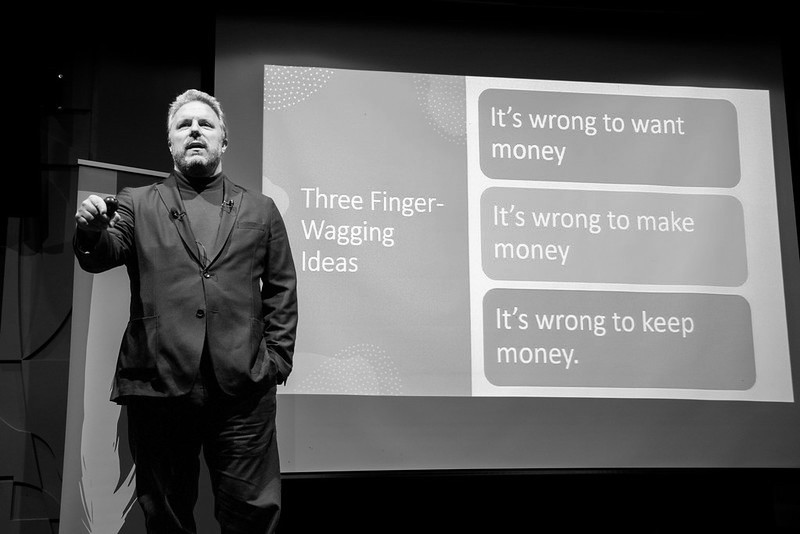

Vivimos, sostiene Brennan, aquejados de una “esquizofrenia” (aunque más apropiado sería decir que se trata de un “trastorno de la personalidad disociativo): por una parte, queremos ser ricos y tratamos de serlo; por otra, vemos el dinero como algo sucio, profano, y consideramos que el deseo de llegar a ser rico no es valioso. En una frase que recuerda a Tocqueville, Brennan sostiene que, en esta disociación, algo debe ceder: y lo que debe ceder es la desconfianza al dinero y al lucro: querer ser rico, ganar dinero, y mantenerlo una vez ganado, es algo bueno. Brennan, quien es profesor de la escuela de negocios de la Universidad de Georgetown, hace así honor a las posiciones que lo han caracterizado en sus muchos libros y artículos: aunque no utiliza el término libertario para definir sus puntos de vista, se trata, indudablemente, de una defensa fuerte de lo que se podría denominar un liberalismo clásico sin compromisos.

En los primeros capítulos del libro Brennan argumenta a favor de las ventajas del dinero: el dinero es liberador, nos permite vivir vidas que podemos llamar nuestras, acceder a bienes que pueden dar alegría y sentido a nuestra vida; hay una relación entre dinero y felicidad; entre riqueza y productos culturales. Vivimos, sostiene, en tiempos afortunados, en que la pobreza de hoy es una riqueza inimaginable desde la perspectiva del ayer: hay menos muertos por conflictos armados, estamos mejor alimentados, más educados, más sanos, y más iluminados (en sentido literal); vivimos más, trabajamos menos, y todas aquellas ventajas que nos son conocidas por las vigorosas defensas de Steven Pinker, una especie de Pangloss contemporáneo que, parafraseando a Leibniz, parece sostener que éste es el mejor de los mundos. Aunque en adición al entusiasmo de este último, Brennan sostiene que podría ser mejor, pero lo que ya hay es bastante bueno. Por cierto, concuerdo con estas ideas.

Más interesante, en mi opinión, son las cualificaciones condicionantes a las que Brennan somete su tesis. Si bien ellas no están sistematizadas, surgen una y otra vez a lo largo del libro como condiciones de validez de su tesis. Podemos denominarlos, los provisos de Brennan. Así, la tesis principal del libro, que está bien querer ser rico, no es correcta en todos los mundos posibles, sino que sólo lo es en algunos de ellos: en los que se cumplen sus provisos (y esos son mundos, hay que decirlo, algo pietistas). ¿Qué provisos son estos?

En lo que sigue, articularé mi comentario en base a estos provisos.

Un primer proviso es que el dinero debe ser instrumentalmente valioso. Esto quiere decir que no está bien querer ser rico por amor al dinero en cuanto tal. Podemos aventurar así, que, a pesar de sus ingentes cantidades de riqueza, la vida del Tío Rico McPato, quién se regocija en el dinero en cuanto tal, no es especialmente valiosa. Bajo esta condición, Brennan elimina del espacio de validez de su tesis (es bueno querer ser rico) el deseo de tener dinero por el dinero mismo. Pocos, afirma Brennan, sostienen que el dinero tenga un valor de este tipo. Sin embargo, hay que decirlo, si esos pocos existen, y probablemente el Tío Rico McPato tiene antecedentes en caracteres mundanos con los que todos nos hemos topado alguna vez, entonces su deseo de querer ser ricos no es valioso en el sentido moralizado en que Brennan utiliza el término. Así, sólo está bien querer ser ricos mientras se le otorgue al dinero un valor instrumental.

El segundo proviso es que debemos ocupar el dinero (no olviden que es un bien instrumental) en bienes y servicios que “genuinamente enriquezcan nuestra vida”. Son estos usos del dinero, sostiene, los que dan a nuestra vida “alegría” y “sentido”. Una vida en que se malgasta el dinero, es decir se utiliza en adquirir bienes y servicios de los que podemos prescindir sin gran pérdida, o incluso en que (en una decisión de segundo orden) se satisfacen deseos que preferiríamos no tener, no es una en que el querer ser rico sea algo valioso. Evidentemente, no se trata de una definición sustantiva de estos bienes y servicios, sino que es up to you: depende de las preferencias de cada uno. Pero en realidad, no se trata de cualquier preferencia revelada, sino que, dado que están sujetas a un examen, se trata de preferencias meditadas, preferencias que se ajusten a los mejores juicios acerca del valor y los principios que se profesen (si quiere ser rico para comprar cigarrillos que, en realidad, desearía no fumar, entonces, según el proviso de Brennan, el querer ser rico no hace su vida más valiosa).

Brennan presentado su libro en el Business Center for Free Enterprisela de la Universidad de Louisville, octubre 2023.

Ahora bien, note que si usted sostiene valoraciones y principios como los que caracterizarían a un fetichista (a uno reflexivo, es decir uno que abraza su fetichismo consciente y argumentativamente), y el objeto de su fijación fetichista es el dinero, como el Tío Rico McPato, ¿por qué el deseo de tener dinero por el dinero mismo –y no por su valor instrumental, como había sostenido con el primer proviso– no sería una fuente de “alegría” y “sentido” en su vida? Recuerde al Tío Rico regocijándose al sumergirse y restregarse en su cerro de monedas de oro. ¿No es acaso su vida valiosa porque encuentra, de modo reflexivo, “sentido y alegría” en el valor en sí del dinero? Brennan, según su primer proviso, tendría que negarlo: el valor del dinero debe ser instrumental. Si bien guardo simpatías con su posición, lo cierto es que no se sigue de sus premisas.

El tercer proviso sostiene que está bien querer tener más que lo que se tiene, pero no está bien querer tener más que lo que tienen los otros. Las razones aducidas son múltiples y se encuentran repartidas en los distintos capítulos del libro. Pero la principal parece ser que dado que el deseo de ser más rico que los otros no es realizable para todos los agentes (para que algunos sean más ricos que los otros, analíticamente los otros deben serlo menos), este modo de querer ser rico lleva al conflicto. Otra razón parece ser que la realización de este deseo admite muchos equilibrios: no sólo se realiza cuando logramos en T2 tener más que lo que la contraparte tiene; sino que también se realiza cuando en T2 tenemos lo mismo o menos que lo que teníamos en T1, pero la contraparte tiene todavía menos que lo que tenía en T1. Es decir, puede desembocar en una espiral descendente. Y si el dinero es bueno, porque nos permite vivir vidas auténticamente nuestras, como Brennan ha argumentado, este espiral descendente sería uno que disminuiría la capacidad –un uso de “libertad” según Berlin, que Brennan recoge– de desplegar este tipo de vidas.

Sin embargo, si es correcto que la “felicidad”, según miden los estudios empíricos, tiene un elemento comparativo, una tesis que Brennan acepta (lo que él rechaza con evidencia empírica es la paradoja de Esterlin), entonces querer ser más rico que los otros sí puede ser una estrategia para obtener mayores niveles de felicidad. Por supuesto, dado que no todos pueden ganar esta apuesta, muchos podemos perder, pero quizás el riesgo asumido es razonable en relación a la obtención del extra de felicidad comparativa, o, al menos, muchos lo pueden considerar así. Ciertamente Brennan sostiene que la riqueza en cuanto tal nos hace más felices; pero incluso si esto es así, bajo la condición de que los otros no sean menos ricos de lo que ya son, entonces apostar a querer a ser más rico que los otros sí puede tener rendimientos positivos en términos de felicidad. Por lo tanto, este querer –querer ser más rico que los otros– no se puede considerar malo por relación a la vida del agente, sino sólo en razón de las consecuencias sociales que se seguirían (el conflicto). Pero si esto es así, entonces el deseo de los individuos, aunque sea bueno para ellos, se consideraría como malo porque lo es para el conjunto de la sociedad: una tesis que subordina la corrección moral del deseo individual a consideraciones de bien común –algo difícilmente compatible con el espíritu del libro; uno según el cual los individuos deben estar en el núcleo de cualquier justificación normativa y no pueden ser sacrificados en pos de fines colectivos que se consideren valiosos.

El cuarto proviso es que el querer ser rico no puede tener como objetivo la búsqueda de estatus. En un giro bastante sorprendente, el autor sostiene que la búsqueda de estatus es “inherentemente repugnante”; ello se debe a que el deseo de estatus, siendo un asunto de ranking y así de suma cero, es una búsqueda de superioridad sobre los otros, y desear un estatus sobre los otros es, simultáneamente, desear su inferioridad.

Esta idea la podemos expresar recurriendo a los bienes posicionales. Bienes posicionales son aquellos que adquieren su valor del hecho de que no todos los pueden obtener. Los hay al menos de dos tipos. Un tipo de bien posicional tiene réditos mediante el mercado. Por ejemplo, un título de una universidad de élite es un bien posicional (si todos estudiaran en universidades de élite, ese título no tendría un valor superior), pero es uno con el que se obtienen réditos en el mercado: mayores oportunidades laborales, salarios, etcétera. En ese sentido, es racional perseguir su obtención en razón de los bienes que a su vez permite conseguir. Un segundo tipo de bienes posicionales no obtienen réditos en el mercado, sino sólo en la apreciación que los otros tienen de nosotros: por cierto, un Porsche es un auto excepcional, pero si todos lo pudieran tener, no tendría el mismo valor, ya que su valor descansa en que no todos lo pueden tener. Recurriendo al filósofo antropólogo René Giscard, podemos decir que estos bienes posicionales adquieren su valor del deseo irrealizado, e irrealizable, de los otros. Se trata de artículos de lujo, como por ejemplo las parejas trofeo (como Ginger en Casino), u otro símbolo de estatus. Lo que deseamos conseguir con la obtención de estos bienes es el deseo irrealizado de todos los demás. Y ello, indudablemente, es un deseo por situarse en una situación por sobre los otros, una que los otros no pueden alcanzar. Es una búsqueda de estatus que se cimienta en la imposibilidad de los otros. Y esto, concuerdo con Brennan, es, en un cierto sentido, repugnante. Pero note que se trata de una tesis altamente moralizada.

Brennan insiste que no debiésemos buscar este estatus; así querer ser rico es malo si lo hacemos porque buscamos ese estatus. Pero dado que los seres humanos son lo que son, sostiene, no podrán reprimir este deseo por superioridad. Por lo tanto, se trata de hacer de este deseo inherentemente malo, uno con consecuencias positivas, es decir, instrumentalmente bueno. La estrategia es conocida: este deseo de estatus lleva a desarrollos tecnológicos que, a mediado plazo, serán en beneficio de todos. Pero indudablemente esto no puede valer para todos los bienes posicionales, sino sólo para los que impliquen alguna innovación relevante, como los desarrollos tecnológicos. Así que, llevando la tesis de Brennan al límite de su extensión, si usted quiere ser rico para poder comprarse una cartera Louis Vuitton, entonces su deseo es inherentemente malo y no parece ser instrumentalmente bueno. Evidentemente no se trata de prohibir estos comportamientos. Los provisos de Brennan son llamados de atención a la virtud de los individuos. Pero en el mejor de los mundos de Brennan, este tipo de deseos por bienes posicionales que obtienen su valor del deseo insatisfecho de los otros, no deberían existir, y con ello tampoco debería existir buena parte de la industria del lujo. Brennan estaría sorprendido de la coincidencia de sus argumentos con los de Rousseau contra el lujo.

El quinto proviso es importante. El deseo de querer ser rico es bueno, sí, pero bajo la condición de que se despliegue bajo un sistema de mercado que funcione de modo, sostiene, “apropiado”. Es demasiado lo que subyace a esta afirmación como para pasarla por alto, pero también lo es para analizarla completamente. Valgan algunas anotaciones. Claramente, como argumenta Brennan recurriendo hasta el mismísimo Adam Smith, el mercado genera valor, y el modo de obtener dinero es generar valor para los otros. No se trata, por tanto, de un juego de suma cero, sino que de uno en el que todos ganan. Estas son parte de las ventajas instrumentales de este deseo. Ahora bien, no es evidente qué significa que el sistema funcione de modo “apropiado”.

Note que no estoy hablando de empresarios que no respetan el marco regulatorio, como los que Adam Smith afirma, se coluden cada vez que pueden. Todos estos casos Brennan, evidentemente, los rechaza, porque impiden el buen funcionamiento del mercado. El problema es otro: en los precios de mercado no se incluyen las externalidades negativas. Brennan sostiene que si las transacciones de mercado afectan negativamente a un tercero, ello está mal (página 136). Podríamos decir que los intercambios mercantiles voluntarios no deben afectar los derechos de terceros (el asunto es más complicado, pero lo podemos dejar hasta aquí). El problema de las externalidades negativas que no se reflejan en precios, sin embargo, se muestra en su mayor expresión en el caso de daños que no afectan derechos de terceros (me estoy refiriendo a derechos legales, no morales que, a diferencia de los primeros, están disputados). Piense en el medioambiente. Imagine que el sistema de mercado (las reglas legales que lo constituyen) no incluye el daño y contaminación de un río. En ese caso, una persona que desea ser rica, puede operar dentro de ese marco regulatorio y producir un bien particular contaminando el río. Así, si ese bien genera valor para los otros participantes del mercado, nuestro emprendedor está obteniendo su riqueza del valor generado para los otros, lo que es completamente legítimo. Pero coincidirán conmigo en que está destruyendo valor al contaminar el río, aunque ese valor se escape a los mecanismos de valoración de ese mercado según las reglas que lo constituyen. ¿Está bien querer ser rico de este modo –contaminando un río– dentro de ese marco regulatorio?

No creo que Brennan sostuviera algo así. Posiblemente sostendría que el marco regulatorio debe integrar esas externalidades negativas en el precio. Ello es correcto. Pero la pregunta importante era otra: al operar en ese marco regulatorio, ¿es el deseo de ser rico correcto? Si no lo es –y si Brennan sostuviera que habría que integrar en los precios esas externalidades, tendría que estar de acuerdo con lo que diré–, entonces él tendría que sostener que un sistema de mercado “apropiado” es uno que debe examinarse desde principios y consideraciones normativas exteriores al funcionamiento del mercado mismo. Y esos principios exógenos son, de modo evidente, principios de justicia. Es decir, el deseo de ser rico sería bueno, si y sólo si, las relaciones contractuales que dan lugar al mercado se inscriben en un marco regulatorio justo. Pero lo que es un marco regulatorio justo es algo que se debe establecer desde la perspectiva de alguna teoría de justicia. Dependiendo de la teoría que se escoja, la valoración social de la naturaleza sí podría ser parte del marco regulatorio del mercado. Pero si lo es en el caso de esta valoración ¿por qué no podría serlo en el caso de otros valores: estéticos, comprehensivos, etcétera?

Brennan está más que consciente de que los intentos regulatorios del mercado pueden ir contra nuestro interés. Pero lo cierto es que su proviso, según el cual querer ser rico está bien cuando el mercado funciona de modo “adecuado”, supone intentos regulatorios del mercado en razón de consideraciones de justicia externas al mercado, sobre todo en el caso de externalidades consideradas como negativas desde un punto de vista social. No tengo nada que oponer a esta idea. Pero hay que hacer notar que está lejos de cualquier consideración libertaria.

Un último proviso de Brennan es que querer ser rico está bien, a menos que –recurriendo a San Pablo– se trate de “codicia excesiva”. Esta es una tesis curiosa, que ciertamente queda bastante indeterminada en el texto. Porque: ¿qué es codicia excesiva? Lo único que Brennan dice es que la codicia excesiva se daría cuando se está dispuesto a “hacer cualquier cosa por dinero”. Esto queda completamente indeterminado en tanto no se especifique qué incluye el conjunto de “cualquier cosa”. Si se trata de actuar contra las reglas del mercado (engañando, coludiéndose, etcétera), entonces la referencia a la codicia excesiva sería simplemente otro modo de decir que está bien querer ser rico mientras se respeten las reglas del mercado. Pero no parece ser eso lo que Brennan sostiene. Ya por la cita a San Pablo parece haber un elemento de juicio moral a la base de esta aserción. Imagine, a modo de ilustración, que dentro del subconjunto que se obtiene al sustraer los elementos que estarían permitidos de los elementos totales que definen el conjunto de “cualquier cosa” se encuentra “pasar tiempo con la familia”. En ese caso, sacrificar tiempo con la familia para querer ser rico, haría que ese deseo de ser rico no sea valioso. Pero podemos dejarlo hasta acá.

La lectura de este libro es más que recomendable en el Chile actual. Nos permite obtener una mirada diferente a la dominante acerca del mercado, la riqueza, el lucro, elementos usualmente bajo ataque en las discusiones locales. Yo sólo he discutido algunos pocos aspectos (la crítica a las posiciones, como la de Sandel, que proponen que el dinero denigra ciertas instituciones sociales, es notable y merece una discusión aparte). Pero lo que he discutido deja entrever que, en realidad, la tesis de Brennan, de que es bueno querer ser rico, sólo vale bajo fuertes cualificaciones: está bien querer ser rico si (i) valoramos el dinero de modo instrumental, (ii) lo utilizamos para conseguir bienes y servicios que den alegría y sentido a nuestra vida, (iii) no aspiramos a tener más que los otros, (iv) no lo hacemos para buscar estatus, (v) intentamos lograrlo en un mercado articulado mediante un marco regulatorio justo, y (vi) no lo busquemos con codicia excesiva. Así considerada, es una tesis altamente moralizada, y por lo tanto mucho más limitada de lo que a primera vista parece; una que, hay que decirlo, tiene más de pietista de lo que a primera vista aparenta.

*Esta es una versión corregida del comentario preparado por el profesor Loewe para la presentación Por qué está bien querer ser rico, organizada el 5 de diciembre de 2024, en la sede de Santiago de la Fundación para el Progreso.

También puedes escribir la carta en este formulario

Artículo

La piedad escondida

¡Muchas gracias!

Tu carta ha sido enviada con éxito